La settimana sulla stampa

a cura di G.C.

Silvio e i suoi "cloni"

Maria Laura Rodotà sul Corriere della Sera

Napoleone

E ora?

E ora?

Abbatte il Direttorio della Cdl e diventa imperatore? Torna dall'Elba con la Brambilla? Si scrive lettere sui quotidiani con Giuseppina Beauharnais? Qualunque cosa faccia, Berlusconi resta il più sorprendente dei condottieri. Ricacciato nelle retrovie a Palazzo Madama, risorge a San Babila alla guida di nuove truppe post sanculotte e populiste (bonapartiste-berlusconiste? Chissà).

Mao

Un leader ricco e genialmente pop finisce per ispirare paragoni di sinistra. Il Foglio lo paragona al Grande timoniere. Ora si prevede una Lunga marcia verso elezioni anticipate.

Un leader ricco e genialmente pop finisce per ispirare paragoni di sinistra. Il Foglio lo paragona al Grande timoniere. Ora si prevede una Lunga marcia verso elezioni anticipate.

Ora ci si chiede se (a) Michela Brambilla è Chang Ching e (b) come sarà la Rivoluzione culturale (dovranno rieducare Bondi, si teme).

Chavez

Ma insomma. Ancora paragoni populisti e un po' comunisti. Col discusso presidente venezuelano poi. Uno sgangherato telemaniaco maschilista, che ha finito una diretta di San Valentino urlando alla moglie "Marisabel, mamaita, stanotte ti dò il tuo!". Berlusconi, uomo schivo e prude, non direbbe mai cose simili a Veronica, o alle Veline, o alle Bagatelle, eccetera.

Ma insomma. Ancora paragoni populisti e un po' comunisti. Col discusso presidente venezuelano poi. Uno sgangherato telemaniaco maschilista, che ha finito una diretta di San Valentino urlando alla moglie "Marisabel, mamaita, stanotte ti dò il tuo!". Berlusconi, uomo schivo e prude, non direbbe mai cose simili a Veronica, o alle Veline, o alle Bagatelle, eccetera.

Scoperta la grotta di Romolo e Remo

Sul Corriere della Sera

|

ROMA - Un ritrovamento che ha dell'eccezionale. A Roma, sul colle del Palatino, durante dei lavori di esplorazione, sarebbe stata ritrovata la grotta di Romolo e Remo. Un locale sotterraneo di epoca romana, a circa 15 metri dalle fondamenta della villa di Augusto, sarebbe identificabile con la grotta-santuario dove i due leggendari figli di Marte e Rea Silvia, all'origine del mito della fondazione di Roma, sarebbero stati allattati da una lupa.

L'ANNUNCIO - "Nel corso dell'esplorazione di questi giorni del Palatino, nella parte che dá verso il Circo Massimo, una sonda a 16 metri di profondità ha trovato qualcosa di veramente strabiliante - ha detto il ministro per i Beni e le Attivitá culturali, Francesco Rutelli, durante una conferenza stampa in cui ha fatto il punto dei lavori sul colle Palatino - Le immagini riportate da questa sonda potrebbero ragionevolmente testimoniare il luogo più celebre del mito della storia di Roma: il "lupercale", ovvero il luogo dove la lupa ha allattato i gemelli Romolo e Remo". "L'Italia e Roma non finiscono mai di stupire il mondo con continue scoperte archeologiche ed artistiche - ha aggiunto l'ex sindaco della Capitale - ed è incredibile pensare che possa essere stato finalmente trovato un luogo mitologico", che oggi è "diventato finalmente reale".

LA VILLA DI AUGUSTO - Nel luogo del ritrovamento sorge la villa dell'imperatore Augusto. A quanto pare, edificando la sua dimora proprio in quel luogo, il sommo comandante volle porre le fondamenta della sua magnifica residenza quel luogo altamente simbolico della storia di Roma. Tra l'altro, nel febbraio del 2008, riapriranno "dopo decenni" gli ambienti restaurati della casa di Augusto.

…

LA LEGGENDA - Dunque, la leggenda si è fatta storia. Romolo e Remo, abbandonati in un cesto sul greto del fiume, arrivano in una zona acquitrinosa. Qui vengono raccolti dalla lupa e portati al riparo in una grotta. Ora quella grotta è stata individuata: sul Colle Palatino, a 16 metri di profondità, tra il Circo Massimo e la casa di Augusto. Fu proprio Augusto che la trasformò in un luogo di culto legato alla fondazione di Roma. Un culto - ha spiegato l'archeologo Andrea Carandini - ancora vivo nel quinto secolo dopo Cristo e che suscitò le ire del Papa Gelosio: il Pontefice proibì ai romani di correre intorno al Palatino, il "sacro colle", frustando le donne per renderle fertili. Era un rituale legato al mito del Lupercale. Per il momento nessuno è stato in grado di entrare all'interno della stanza, alta 7,40 metri e larga sei metri circa. Finora è stato possibile far scendere una sonda con una microtelecamera: al centro della stanza l'apparecchio ha inquadrato l'aquila di Augusto e numerosi mosaici di marmo policromo. Ora si dovrà cercare un varco per entrare nella grotta, costruire un cantiere in sicurezza, e svuotare del terriccio l'intera costruzione tenendo conto che la grotta si trova a 16 metri di profondità rispetto al Palatino e che è all'altezza del Circo Massimo. "Gli studiosi - ha spiegato Rutelli - valuteranno per anni i dettagli di questa struttura. Si tratta di un luogo di culto, un santuario che Augusto trasformò in uno dei punti centrali della sua casa. Per secoli era stato cercato ed ora finalmente è sotto gli occhi di tutti".

LA LEGGENDA - Dunque, la leggenda si è fatta storia. Romolo e Remo, abbandonati in un cesto sul greto del fiume, arrivano in una zona acquitrinosa. Qui vengono raccolti dalla lupa e portati al riparo in una grotta. Ora quella grotta è stata individuata: sul Colle Palatino, a 16 metri di profondità, tra il Circo Massimo e la casa di Augusto. Fu proprio Augusto che la trasformò in un luogo di culto legato alla fondazione di Roma. Un culto - ha spiegato l'archeologo Andrea Carandini - ancora vivo nel quinto secolo dopo Cristo e che suscitò le ire del Papa Gelosio: il Pontefice proibì ai romani di correre intorno al Palatino, il "sacro colle", frustando le donne per renderle fertili. Era un rituale legato al mito del Lupercale. Per il momento nessuno è stato in grado di entrare all'interno della stanza, alta 7,40 metri e larga sei metri circa. Finora è stato possibile far scendere una sonda con una microtelecamera: al centro della stanza l'apparecchio ha inquadrato l'aquila di Augusto e numerosi mosaici di marmo policromo. Ora si dovrà cercare un varco per entrare nella grotta, costruire un cantiere in sicurezza, e svuotare del terriccio l'intera costruzione tenendo conto che la grotta si trova a 16 metri di profondità rispetto al Palatino e che è all'altezza del Circo Massimo. "Gli studiosi - ha spiegato Rutelli - valuteranno per anni i dettagli di questa struttura. Si tratta di un luogo di culto, un santuario che Augusto trasformò in uno dei punti centrali della sua casa. Per secoli era stato cercato ed ora finalmente è sotto gli occhi di tutti".

Un riformista sconfitto

Miriam Mafai su la Repubblica

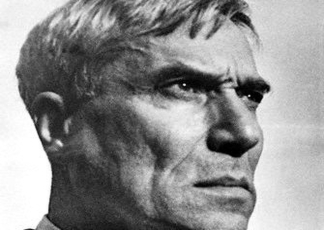

Figlio di un ministro liberale che morirà a seguito delle violenze subite nel corso di un´aggressione fascista e di una intellettuale lituana appassionata di teosofia che "ogni tanto" racconta il figlio "spariva dalla circolazione per essere ricoverata in qualche casa di cura per disturbi nervosi" Giorgio Amendola, nato il 21 novembre del 1907, ebbe un´adolescenza ricca di letture, incontri intellettuali, vacanze, gare sportive, brevi incursioni nella vita politica del tempo (a sedici anni ascoltò, dalla tribuna delle famiglie di Montecitorio, l´ultimo discorso di Matteotti). Poi, dopo la vittoria del fascismo, l´aggressione e la morte del padre, tornerà, ospite di uno zio, a Napoli per frequentare l´Università. E qui entrerà in contatto con alcuni giovani antifascisti, tra cui Emilio Sereni e Pietro Grifone, a loro volta già collegati con gruppi che a Roma a Torino a Firenze a Milano si andavano impegnando in qualche attività clandestina. E poiché Giorgio, nel 1928, dovrà recarsi in Francia per organizzare la traslazione della salma del padre dalla tomba che provvisoriamente la ospitava in quella definitiva, verrà affidato proprio a lui il compito di stabilire, a Parigi, un contatto con qualche antifascista in esilio. L´incontro ci fu, e fu disastroso. Claudio Treves, un vecchio e onesto socialista, gli disse, con le lacrime agli occhi: "Non guardate a noi, non contate su di noi. Siamo dei vinti, dei falliti. Non cercate aiuto dalla nostra parte. Trovatevi la strada per vostro conto". E Giorgio e gli altri suoi giovani amici antifascisti la trovarono quella strada, scegliendo di aderire al Partito Comunista.

Figlio di un ministro liberale che morirà a seguito delle violenze subite nel corso di un´aggressione fascista e di una intellettuale lituana appassionata di teosofia che "ogni tanto" racconta il figlio "spariva dalla circolazione per essere ricoverata in qualche casa di cura per disturbi nervosi" Giorgio Amendola, nato il 21 novembre del 1907, ebbe un´adolescenza ricca di letture, incontri intellettuali, vacanze, gare sportive, brevi incursioni nella vita politica del tempo (a sedici anni ascoltò, dalla tribuna delle famiglie di Montecitorio, l´ultimo discorso di Matteotti). Poi, dopo la vittoria del fascismo, l´aggressione e la morte del padre, tornerà, ospite di uno zio, a Napoli per frequentare l´Università. E qui entrerà in contatto con alcuni giovani antifascisti, tra cui Emilio Sereni e Pietro Grifone, a loro volta già collegati con gruppi che a Roma a Torino a Firenze a Milano si andavano impegnando in qualche attività clandestina. E poiché Giorgio, nel 1928, dovrà recarsi in Francia per organizzare la traslazione della salma del padre dalla tomba che provvisoriamente la ospitava in quella definitiva, verrà affidato proprio a lui il compito di stabilire, a Parigi, un contatto con qualche antifascista in esilio. L´incontro ci fu, e fu disastroso. Claudio Treves, un vecchio e onesto socialista, gli disse, con le lacrime agli occhi: "Non guardate a noi, non contate su di noi. Siamo dei vinti, dei falliti. Non cercate aiuto dalla nostra parte. Trovatevi la strada per vostro conto". E Giorgio e gli altri suoi giovani amici antifascisti la trovarono quella strada, scegliendo di aderire al Partito Comunista.

Lo stesso Giorgio Amendola racconta come questa decisione venne accolta da alcuni amici. Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea gli si rivolsero con tono inquisitorio e accusatore: "Tu non puoi andare al comunismo per due ragioni" mi dissero "Primo, perché sei il figlio di Giovanni Amendola e non puoi rinnegare il suo insegnamento liberale. Secondo", incalzò Ugo, "perché tu non sei in grado culturalmente e politicamente di prendere un impegno simile e di valutarlo in tutta. la sua gravità" A questa accusa, racconta Giorgio, mi arrabbiai veramente. "Era la solita presunzione di Ugo, un difetto che gli è restato, di erigersi a giudice. Troncai la discussione bruscamente. "Mi avete stufato, sono io solo in grado di giudicare la serietà della scelta. Quindi fuori di qui e lasciatemi in pace…". Giorgio Amendola incontrerà di nuovo Ugo La Malfa solo quattordici anni dopo, nel 1943, a Roma, e "questa volta Ugo mi accusava di essere troppo "moderato". Così continuammo a polemizzare, e continuiamo ancora. Ma anche lui deve essere ormai convinto che la mia scelta del 1929 non era stata né avventata né superficiale…".

Da allora, e fino alla morte, giunta dopo una lunga malattia il 5 giugno del 1980, Giorgio Amendola resterà fedele a quella scelta. E Ugo la Malfa resterà uno dei suoi interlocutori privilegiati, con il quale discutere, polemizzare, approfondire l´analisi dei problemi e delle soluzioni possibili per l´Italia. Tra i due esisteva, nonostante le polemiche, un comune sentire, un analogo rigore morale, una analoga severità nei confronti dei vizi e delle debolezze delle nostre classi dirigenti.

Giorgio Amendola è stato uno dei massimi dirigenti del Pci nel corso di tutta la sua vita. Lo è stato negli anni della clandestinità, del confino e, dopo la caduta del fascismo, nella direzione della Resistenza armata nel Nord, e poi, nella fase dei governi di unità nazionale e delle lotte per la terra e la riforma agraria nel Mezzogiorno, che lo videro protagonista.

…

Fu un grande dirigente insomma. E tuttavia un personaggio in qualche misura tragico. Nel senso che riuscì a individuare e mettere a fuoco, prima e meglio di altri, alcuni problemi che la vicenda politica italiana avrebbe successivamente imposto con forza, ma che il PCI non seppe o non volle affrontare in tempo. La tragicità del personaggio non sta tuttavia soltanto nella sconfitta o nelle sconfitte subite (tutti i leader politici conoscono vittorie e sconfitte) ma nella impossibilità/ incapacità di organizzare attorno a quelle proposte una coerente battaglia interna. E tuttavia questa impossibilità era iscritta nello stesso codice genetico del partito al quale egli apparteneva. Nel vecchio Pci era impensabile infatti organizzare una propria corrente e condurre una propria battaglia di minoranza. A questa regola anche Giorgio Amendola, riformista in anticipo sui tempi, si adeguò disciplinatamente, correndo il rischio di deludere almeno una parte dei suoi seguaci. Vale la pena tuttavia di ricordare almeno alcune tappe di questo percorso.

Nel 1962, dopo una nuova ondata di denunce kruscioviane sui delitti dello stalinismo, fu Giorgio Amendola a chiedere in Comitato Centrale che nel PCI si aprisse un reale dibattito senza escludere, su alcuni temi, la eventuale formazione di maggioranze e minoranze. Pare (il testo fino ad oggi non è stato reso pubblico) che Togliatti nelle conclusioni di quel Comitato Centrale replicasse: "Se qualcuno pensa davvero che il partito possa discutere sulla base di maggioranze e minoranze, sappia che io sono pronto a presentare una mia mozione". La questione, naturalmente, si chiuse qui.

Due anni dopo, nel 1964, avanzò, con un articolo su Rinascita, la clamorosa proposta di una ricucitura della scissione che nel lontano 1921 aveva portato alla formazione del Partito Comunista. E sostenne la necessità di lavorare alla formazione di un partito unico della classe operaia "visto il fallimento dei partiti comunisti e delle socialdemocrazie". L´articolo provocò dibattito e scandalo sia tra gli esponenti della "vecchia" sinistra già sconfitta dall´ VIII Congresso sia tra i giovani della "nuova" sinistra che tra breve darà vita al Manifesto. Il primo a intervenire, su Rinascita, contro la proposta della riunificazione dei partiti di sinistra fu dunque Romano Ledda, e il secondo Pietro Secchia. "Quello di Amendola" ricordava recentemente Giorgio Napolitano "fu un formidabile sasso nello stagno, comunque significativo e salutare, a cui però non seguì in alcun modo da parte di Giorgio la scelta di capitanare una battaglia di minoranza nel Pci".

Ma non mancheranno anche negli anni successivi gli interventi "controcorrente" di Giorgio Amendola.

Emanuele Macaluso ricordava recentemente che, nel 1968 l´Ufficio Politico del Pci venne chiamato a decidere su una questione assai delicata. Come si dovesse votare alla Camera sulla proposta di passare, per le pensioni del settore privato, dal sistema contributivo a quello retributivo. Amendola fu l´unico a pronunciarsi contro, sostenendo che con il passaggio al retributivo si sarebbe innescata una spirale inflazionistica che avrebbe aperto un baratro nella spesa pubblica. Il confronto fu duro, Longo ottenne la maggioranza, e, ancora una volta, Amendola restò isolato. "Ma aveva ragione…" riconosce oggi Emanuele Macaluso

…

Qui Macaluso indica un punto cruciale della politica del Pci e dello stesso sindacato. Ed è qui che si aprirà una polemica, che durerà anni, con Giorgio Amendola per il quale l´inflazione (e andavamo allora verso una inflazione a due cifre) restava il pericolo maggiore cui era esposto il paese. E a chi gli chiedeva quale vantaggio avrebbe ricavato la classe operaia dalla lotta contro l´inflazione, rispondeva, tranquillo: "La diminuzione dell´inflazione…".

A questo costante richiamo alla necessità del rigore in economia corrispondeva, e non poteva essere altrimenti, la richiesta di altrettanto rigore nella vita privata. Egli stesso ricordava del resto di essere rimasto affascinato, a suo tempo, dal rigore la serietà la sobrietà che contrassegnavano la vita dei dirigenti comunisti in clandestinità, uno stile di vita che gli ricordava quello di Benedetto Croce e dei liberali come suo padre e i suoi amici. Uno stile che inevitabilmente sarebbe andato perduto e che le nuove generazioni, cresciute in tempi di impetuoso sviluppo economico non potevano apprezzare. E alle rivendicazioni e allo stile di vita delle nuove generazioni dedicherà, rispondendo a un articolo di Fabio Mussi, le sue ultime polemiche: "Il discorso di un vecchio ai giovani non può essere che sincero anche se destinato a non essere ascoltato…Ma io non credo che i problemi centrali per i giovani di oggi siano quelli posti da una tematica dell´individuo, del privato,…quanto piuttosto di liberare le individualità dei giovani di oggi dai lacci di una umiliante e compassionevole permissività che scoraggia il necessario sforzo personale, l´inevitabile fatica, e incoraggia invece devianti ignoranze…".

I conti con i Rom

Enzo Bettiza su La Stampa

Ho letto che a due settimane dal decreto sono stati espulsi 177 romeni. Mi ha colpito l'esiguità dei numeri, 11 a Roma dopo lo scempio della signora Reggiani, certo scarsi rispetto alle migliaia e migliaia di immigrati arrivati dall'Est. Ma, ancor più, mi ha impressionato la superficiale e falsificante connotazione etnica attribuita in blocco ai 177 espulsi: da qualche tempo, a leggere i giornali, i delinquenti degni di cacciata con accompagnamento sarebbero "romeni". O, peggio, "rumeni" con la "u" intrisa di sprezzo.

Ma chi sono questi anomali profughi di tempi di pace? Da quali abissi antropologici emergono le ultime maree di disperati che, dopo l'entrata della Romania e della Bulgaria nell'Unione di Bruxelles, dilagano per l'Europa occidentale mirando in particolare ai tolleranti tepori della Penisola italica? Già in anni migliori, quando nel cuore di Roma regnava un papa slavo, si usava sveltamente definire "slavo" il primo zingaro o kosovaro albanofono piombato dai Balcani dentro la ragnatela di una cronaca nera italiana.

Oggi va più di moda il delinquente "romeno". Qui la confusione è assoluta, grave, ispirata al peggiore pressappochismo giornalistico e analfabetismo culturale.

…

Non penso che un pugno d'estremisti marginali, i quali hanno preso lucciole per lanterne e rappresentano comunque la punta di una guerriglia strisciante, sempre meno latente, tra miserabili alieni e poveri italiani, debbano conoscere la storia, l'etnografia e la cultura della Romania. Raccomanderei però almeno ai colleghi, quando scrivono, di rispettare sia lo zingaro che il romeno, non mettendoli entrambi nello stesso sacco o tirandone alla rinfusa fuori ora l'uno ora l'altro.

Mi permetterei di ricordare che la Romania, la cui lingua scende da quella di Ovidio relegato da Augusto a Tomi, l'odierna Costanza sul Mar Nero, è la misteriosa eccezione romanza, è l'isola neolatina dell'estremo Oriente europeo: una rarità, archeologica e filologica, miracolosamente sopravvissuta in un oceano barbarico sul limes dacio dell'impero da cui ha ereditato il nome. L'album di famiglia, che ricollega più modernamente l'Europa ai romeni, contiene una sfilata di personalità degne di stima: dal poeta Eminescu al drammaturgo Caragiale senza il quale non avremmo Ionesco, dallo storico Nicolae Iorga ammirato da Croce al lirico delle religioni Mircea Eliade amico di Papini, dal romanziere Horia al filosofo Cioran maestro raffinato della lingua francese. Rammento di aver visto, già diversi anni addietro, sventolare dalla camera di commercio di una laboriosa città veneta la bandiera romena accanto a quella nazionale.

L'altra faccia della medaglia, la faccia dolente, che non coinvolge la sola Romania ma l'intera regione balcanica, concerne purtroppo la piaga degli zingari. Oramai agli occhi e alla mente dell'italiano medio o popolano, che ne avverte sulla pelle l'oscura contiguità fisica, che li teme e li fugge, gli zingari tutti, benché diversi tra loro, si raggruppano indifferentemente nell'epitome "rom". La paura ancestrale, direi medievale, dello zigano nomade, accattone, ladro di bambini, è riemersa in forme di razzismo primario collettivo da non molto: da quando, negli anfratti di Roma e nella banlieue di Milano, si sono velocemente moltiplicate tra fiumi e discariche le tendopoli di lamiera degli indesiderabili "vagabondi". Un recente sondaggio del Corriere della Sera ha radiografato la paura: è risultato che sono tanti gli italiani che giudicano particolarmente antipatico (questa la parola usata) il "popolo rom". Oltre il 70 per cento ha dichiarato che la convivenza è impossibile. Molti suppongono che, tra crimini minori e maggiori, ne vivano in Italia addirittura due milioni.

La realtà, seppure non facilmente dimostrabile e quindi opinabile, appare tuttavia diversa. Secondo stime ufficiali i "rom" sarebbero 160 mila, di cui 70 mila di cittadinanza italiana; ma sfuggono all'accertamento anagrafico quelli nascosti nei baraccamenti, non censiti, o solo approssimativamente registrati. I Balcani costituiscono il principale vivaio di provenienza. L'improvvisa calata dalle coste del Mar Nero a quelle mediterranee si spiega soprattutto con le legislazioni di Bucarest e di Sofia (le leggi jugoslave si sono diversificate tra gli Stati emersi dalle ultime guerre) che hanno conservato, nei confronti degli zingari, un certo rigore comunista. In Italia hanno potuto piantare le baraccopoli che i bulldozer romeni e bulgari, comunisti o democratici che fossero, non hanno mai risparmiato. Da questo punto di vista la Romania, dopo l'ingresso in Europa, incombe come una bomba a orologeria su grandi città come Roma, Milano, Parigi, Berlino, Madrid: si paventa che circa due milioni di rom con passaporto romeno, quindi comunitario, siano già sul piede di partenza.

Il problema esiste ed è serio e va affrontato su scala non solo italiana. Il modello Sarkozy, già ministro dell'Interno nei giorni d'incendio delle banlieues, propone un diametro che va dall'accoglienza garantita alla tolleranza zero: o il nomade accetta un patto di legalità e stabilità, con stanziamento fisso e scuola d'obbligo per i figli, oppure deve risalire sulla roulotte e andarsene. Non va neppure dimenticato il modello di collaborazione riuscita fra autorità italiane e albanesi al tempo degli scafisti e dell'invasione selvaggia dall'altra sponda adriatica: Tirana, incassando notevoli sussidi, rispettò patti e restrizioni e gli sbarchi cessarono. Uno stesso tipo di collaborazione potrebbe essere offerto, nel comune quadro europeo, da Roma a Bucarest.

Urge qualcosa di più concreto della retorica umanitaria. Non basta opporre l'universalità astratta del bene alla zingarofobia diffusa fra i ceti popolari, costretti a vivere a un passo da tuguri a rischio di epidemie, infestati di topi di fogna, privi d'acqua corrente, senza servizi igienici. Non basta la firma su manifesti politicamente corretti di pochi privilegiati che vivono lontani dai fetori, in superattici ovattati, saldamente protetti da introiti sicuri, da sofisticati congegni antifurto e anche da guardie del corpo. Un certo antirazzismo parolaio d'alto rango, che vede rigurgiti nazifascisti e se la prende con la globalizzazione, non serve a niente; nemmeno alla salvezza degli zingari migliori che condannano i peggiori e vorrebbero vivere da cittadini stanziali e normali in abitazioni decenti.

…

Se l'America processa le pistole

Vittorio Zucconi su la Repubblica

|

Ancora più della pena di morte, che separa e isola gli Stati Uniti dalle democrazie occidentali, è il diritto individuale a possedere armi da fuoco che li rende unici nel mondo. Con 200 milioni di pezzi, tra pistole, revolver, doppiette, fucili semiautomatici e mitra per 305 milioni di residenti, neonati e vegliardi inclusi, il culto della polvere da sparo è tra i più seguiti negli Usa. Ma per la prima volta dal 1939 la Corte Suprema Usa ha deciso di discutere il diritto di portare pistole. Con una dura reazione delle lobby delle armi. La sentenza arriverà a giugno 2008, in piena campagna elettorale.

Da 216 anni, da quel 1791 quando i Padri fondatori aggiunsero alla Costituzione il secondo emendamento che sembra proteggere il diritto a portare armi, la Corte Suprema respinge ogni tentativo di leggere anche la prima parte di quell´emendamento, nella quale il diritto sembra, ma soltanto agli oppositori, condizionato dalla "necessità di avere una ben organizzata milizia".

Anche quest´ultima sfida costituzionale, portata dal governo della città di Washington dove la vendita di pistole e fucili è proibita, finirà come tutte le altre ribellioni che grandi eventi tragici suscitano, prima che le acque si calmino. Il pubblico internazionale può rabbrividire quanto vuole di fronte alle periodiche, puntuali stragi di innocenti nei licei e assistere incredulo alle proiezioni dei film di Michael Moore. "The gun" è la pietra sulla quale sono state costruite la chiesa laica dell´America e la sua identità. La Bibbia e il fucile, Cristo e la Colt marciano insieme, soprattutto nel Sud, nel West, nel Sud Ovest, sulla via dell´empio, ma reale, neo-vangelo americano.

Dai moschetti dei conquistadores spagnoli arrivati sulle rotte tracciate da Colombo e Vespucci, agli MI6 imbracciati dai Marines e dai fanti oggi in Iraq la storia dell´America è scritta dalle pallottole. Millenni di storia e di imperi in Europa, in Asia, in Africa erano stati scritti con le picche, gli archi, le spade, le scimitarre, prima che fosse esploso il primo proiettile da una bombarda o da un pistolet. Ma l´America del Nord non avrebbe visto attecchire e poi dilagare verso Ovest la marea bianca se quegli uomini venuti dal mare non avessero posseduto armi da fuoco, sconosciute ai nativi. Nel mito divenuto, come tutti i miti, realtà, il West fu prima vinto e poi pacificato dalle carabine e dalle six shooter, le pistole a tamburo con sei colpi, imbracciate da pionieri, coloni, vaccari, bandidos, sceriffi, rinnegati, Buffalo Bill, contrabbandieri, mafiosi, …

Ma sarebbe un errore pensare che quel grido espresso in un famoso musical, "Anna prendi il fucile" (Oscar del 1951) sia l´effetto del lavoro di una lobby fanatica e demenziale, che regala carabine ai nuovi correntisti e ignora le centinaia di bambini ammazzati dal papà che "puliva l´arma". E´ la cultura della pistola ad avere prodotto le 147 lobby che la difendono contro ogni limitazione seria. Non sono le lobby ad avere generato la gun culture. La rassegnazione, di fronte a un mare di armi che nessuno si illude di poter prosciugare è ormai avvenuta. Lo dimostrano i candidati in corsa per la prossima Casa Bianca, tra i quali neppure i democratici importanti mettono in discussione il diritto, sapendo che sarebbe un suicidio.

Belgio diviso paradosso del cuore UE

Aldo Rizzo su La Stampa

Nel cuore dell'Europa integrata - quel Belgio che ospita da mezzo secolo le sedi istituzionali della Comunità, poi Unione, europea - si è sviluppato, a partire dal 10 giugno, data delle ultime elezioni generali, un fenomeno paradossale. Per mesi e mesi, i belgi non sono riusciti a darsi un governo. E non per difficoltà scaturite dal voto, poiché era emersa una maggioranza di centrodestra, tra democristiani e liberali. Ma per aspri contrasti tra le due etnie, chiamiamole così, cioè tra i due gruppi linguistici e culturali, il fiammingo e il vallone. Contrasti che attraversavano e attraversano le formazioni puramente politiche. Fino a far temere una vera e propria divisione dello Stato, a dispetto di una monarchia ovviamente unitaria e del ruolo del Belgio come luogo centrale dell'unificazione europea.

Non è una novità. Nel 1988, la crisi di governo, per motivi più o meno analoghi, durò 148 giorni. E, dietro, c'è la storia stessa di questo Stato, già parte dei Paesi Bassi e poi staccatosi nel 1830, per l'impulso prevalente della borghesia cattolica e francofona, ma conservando una consistente aliquota di popolazione delle Fiandre, per lo più mercantile e agraria, e di lingua praticamente olandese. Fu per queste sue caratteristiche composite, e per essere uno Stato-cuscinetto tra Francia e Germania, le due potenze storicamente rivali, che il piccolo (relativamente) Belgio vide scelta Bruxelles, a preferenza di Parigi o Roma o Bonn, come capitale dell'Europa in via d'integrazione. Ma, se Bruxelles è bilingue, il resto del Paese ha conservato e anzi accentuato il proprio, specifico, modo di esprimersi, e a ciò si è aggiunto un nodo di contrasti economici, per il progressivo spostamento dell'asse della ricchezza dalla Vallonia alle Fiandre. Con conseguente, crescente, rivendicazione di autonomia e di potere da parte fiamminga. Così ogni crisi è peggio delle altre, e un sondaggio recente ha detto che, anche dopo l'auspicata soluzione di quest'ultima prova di forza, una maggioranza di belgi ritiene che tra dieci anni il Belgio in quanto tale non esisterà più.

Per restare sul tema del paradosso, un altro sondaggio dice che la divisione è tanto più probabile, e sarebbe comunque meno drammatica, proprio in quanto esiste l'Unione europea, e anche una moneta europea, sotto la cui coperta fiamminghi e valloni regolerebbero i loro conti, anche di fronte al Lussemburgo, che tradizionalmente usava la valuta belga. Secondo gli analisti bruxellesi, influisce anche il fatto che, con l'ultimo allargamento, sono diventati membri dell'Ue Paesi ben più piccoli del Belgio o di ciò che sarebbero le sue due parti divise. Argomenti che rafforzerebbero le spinte autonomistiche-secessionistiche di altre regioni d'Europa, dalla Scozia alla Catalogna.

Dunque, in vario modo, l'unificazione europea potrebbe addirittura favorire la frammentazione dei singoli Stati membri (qualcosa del genere si è sentita anche in Italia, da parte della Lega). Questo secondo, almeno apparente, paradosso potrebbe anche avere un suo aspetto positivo, in qualche caso. Sotto la coperta europea, si potrebbero pacificamente soddisfare autonomismi e localismi particolarmente sentiti. Ma il guaio è che la coperta è lungi dall'essere così ampia e spessa da coprire senza danni il prorompere di passioni troppo accese.

…

Dottor Zivago, Feltrinelli festeggia il mezzo secolo

Su Il Sole 24 Ore

Cinquant'anni fa, Feltrinelli non era un nome così familiare per i lettori italiani. La casa editrice milanese aveva, allora, appena tre anni di vita. Era stata fondata nel '54 da Giangiacomo Feltrinelli che, come primo volume, aveva pubblicato l'autobiografia del presidente indiano Nerhu. Nel 1956, però, il trentenne editore era entrato in possesso di uno scritto, uscito in modo rocambolesco dall'Unione Sovietica. Era stato il giornalista Sergio D'Angelo, che in primavera aveva incontrato uno scrittore nella sua dacia di Peredelkino, a portare con sé il dattiloscritto in cirillico, dalla Russia. Lo aveva, quindi, consegnato a Giangiacomo che non aveva perso tempo e si era subito deciso a darlo alle stampe. Così, il 23 novembre 1957, la neonata Feltrinelli pubblicò, in anteprima mondiale, il Dottor Zivago di Boris Pasternak. La traduzione era stata affidata allo slavista Pietro Zvetermich, che si era rivelato entusiasta dell'opera, quanto l'editore se non di più.

Poche decisioni si sono rivelate tanto azzeccate.

Il libro ebbe immediato successo e l'anno seguente Pasternak vinse addirittura il Nobel per la Letteratura. Presto il volume divenne un best-seller, decretando, così, l'inizio della fortuna della casa editrice. L'edizione di Feltrinelli permise la diffusione di uno dei romanzi più famosi del secolo scorso, osteggiata dall'Unione Sovietica, dove sarebbe stato pubblicato solo 30 anni dopo. L' intensa storia d'amore è infatti, al tempo stesso, un drammatico e crudo affresco della Russia ai tempi della rivoluzione e, proprio per questo, sgradito al regime. In breve, l'opera divenne un caso politico, in seguito al quale, il Pci arrivò perfino a ritirare la tessera all'editore milanese.

Gli eventi che portarono alla pubblicazione del dottor Zivago, in piena guerra fredda, favorirono poi il fiorire di molte teorie, più o meno complottistiche, come ad esempio quella, classica, che vede la Cia dietro al prestigioso premio ottenuto dallo scrittore. Acqua passata, comunque: oggi il libro si trova in tutte le biblioteche scolastiche russe.

Ora, che l'ormai famosissimo dottor Zivago compie mezzo secolo, la casa editrice festeggia l'anniversario della pubblicazione dell'opera tradotta, intanto, in ben 26 paesi con una mostra (presso la Fondazione Feltrinelli) e un convegno internazionale.

…

Per l'occasione, infine, è uscita un'edizione del libro con una nuova traduzione condotta sull'ultima edizione delle opere complete (2004, a cura del figlio di Boris Pasternak, Evgenij), corredata da un dizionario dei personaggi e da un ampio apparato di note. Allegato al volume, c'è poi anche un dvd con immagini inedite dell'autore nella sua dacia e un filmato, ritrovato negli archivi Rai, che ha per protagonisti, tra gli altri, Calvino, Silone e Pratolini intenti a discutere con Giangiacomo Feltrinelli, il "Caso Pasternak".

25 novembre 2007

25 novembre 2007

E ora?

E ora?

Un leader ricco e genialmente pop finisce per ispirare paragoni di sinistra. Il Foglio lo paragona al Grande timoniere. Ora si prevede una Lunga marcia verso elezioni anticipate.

Un leader ricco e genialmente pop finisce per ispirare paragoni di sinistra. Il Foglio lo paragona al Grande timoniere. Ora si prevede una Lunga marcia verso elezioni anticipate.

Ma insomma. Ancora paragoni populisti e un po' comunisti. Col discusso presidente venezuelano poi. Uno sgangherato telemaniaco maschilista, che ha finito una diretta di San Valentino urlando alla moglie "Marisabel, mamaita, stanotte ti dò il tuo!". Berlusconi, uomo schivo e prude, non direbbe mai cose simili a Veronica, o alle Veline, o alle Bagatelle, eccetera.

Ma insomma. Ancora paragoni populisti e un po' comunisti. Col discusso presidente venezuelano poi. Uno sgangherato telemaniaco maschilista, che ha finito una diretta di San Valentino urlando alla moglie "Marisabel, mamaita, stanotte ti dò il tuo!". Berlusconi, uomo schivo e prude, non direbbe mai cose simili a Veronica, o alle Veline, o alle Bagatelle, eccetera.

LA LEGGENDA - Dunque, la leggenda si è fatta storia. Romolo e Remo, abbandonati in un cesto sul greto del fiume, arrivano in una zona acquitrinosa. Qui vengono raccolti dalla lupa e portati al riparo in una grotta. Ora quella grotta è stata individuata: sul Colle Palatino, a 16 metri di profondità, tra il Circo Massimo e la casa di Augusto. Fu proprio Augusto che la trasformò in un luogo di culto legato alla fondazione di Roma. Un culto - ha spiegato l'archeologo Andrea Carandini - ancora vivo nel quinto secolo dopo Cristo e che suscitò le ire del Papa Gelosio: il Pontefice proibì ai romani di correre intorno al Palatino, il "sacro colle", frustando le donne per renderle fertili. Era un rituale legato al mito del Lupercale. Per il momento nessuno è stato in grado di entrare all'interno della stanza, alta 7,40 metri e larga sei metri circa. Finora è stato possibile far scendere una sonda con una microtelecamera: al centro della stanza l'apparecchio ha inquadrato l'aquila di Augusto e numerosi mosaici di marmo policromo. Ora si dovrà cercare un varco per entrare nella grotta, costruire un cantiere in sicurezza, e svuotare del terriccio l'intera costruzione tenendo conto che la grotta si trova a 16 metri di profondità rispetto al Palatino e che è all'altezza del Circo Massimo. "Gli studiosi - ha spiegato Rutelli - valuteranno per anni i dettagli di questa struttura. Si tratta di un luogo di culto, un santuario che Augusto trasformò in uno dei punti centrali della sua casa. Per secoli era stato cercato ed ora finalmente è sotto gli occhi di tutti".

LA LEGGENDA - Dunque, la leggenda si è fatta storia. Romolo e Remo, abbandonati in un cesto sul greto del fiume, arrivano in una zona acquitrinosa. Qui vengono raccolti dalla lupa e portati al riparo in una grotta. Ora quella grotta è stata individuata: sul Colle Palatino, a 16 metri di profondità, tra il Circo Massimo e la casa di Augusto. Fu proprio Augusto che la trasformò in un luogo di culto legato alla fondazione di Roma. Un culto - ha spiegato l'archeologo Andrea Carandini - ancora vivo nel quinto secolo dopo Cristo e che suscitò le ire del Papa Gelosio: il Pontefice proibì ai romani di correre intorno al Palatino, il "sacro colle", frustando le donne per renderle fertili. Era un rituale legato al mito del Lupercale. Per il momento nessuno è stato in grado di entrare all'interno della stanza, alta 7,40 metri e larga sei metri circa. Finora è stato possibile far scendere una sonda con una microtelecamera: al centro della stanza l'apparecchio ha inquadrato l'aquila di Augusto e numerosi mosaici di marmo policromo. Ora si dovrà cercare un varco per entrare nella grotta, costruire un cantiere in sicurezza, e svuotare del terriccio l'intera costruzione tenendo conto che la grotta si trova a 16 metri di profondità rispetto al Palatino e che è all'altezza del Circo Massimo. "Gli studiosi - ha spiegato Rutelli - valuteranno per anni i dettagli di questa struttura. Si tratta di un luogo di culto, un santuario che Augusto trasformò in uno dei punti centrali della sua casa. Per secoli era stato cercato ed ora finalmente è sotto gli occhi di tutti".  Figlio di un ministro liberale che morirà a seguito delle violenze subite nel corso di un´aggressione fascista e di una intellettuale lituana appassionata di teosofia che "ogni tanto" racconta il figlio "spariva dalla circolazione per essere ricoverata in qualche casa di cura per disturbi nervosi" Giorgio Amendola, nato il 21 novembre del 1907, ebbe un´adolescenza ricca di letture, incontri intellettuali, vacanze, gare sportive, brevi incursioni nella vita politica del tempo (a sedici anni ascoltò, dalla tribuna delle famiglie di Montecitorio, l´ultimo discorso di Matteotti). Poi, dopo la vittoria del fascismo, l´aggressione e la morte del padre, tornerà, ospite di uno zio, a Napoli per frequentare l´Università. E qui entrerà in contatto con alcuni giovani antifascisti, tra cui Emilio Sereni e Pietro Grifone, a loro volta già collegati con gruppi che a Roma a Torino a Firenze a Milano si andavano impegnando in qualche attività clandestina. E poiché Giorgio, nel 1928, dovrà recarsi in Francia per organizzare la traslazione della salma del padre dalla tomba che provvisoriamente la ospitava in quella definitiva, verrà affidato proprio a lui il compito di stabilire, a Parigi, un contatto con qualche antifascista in esilio. L´incontro ci fu, e fu disastroso. Claudio Treves, un vecchio e onesto socialista, gli disse, con le lacrime agli occhi: "Non guardate a noi, non contate su di noi. Siamo dei vinti, dei falliti. Non cercate aiuto dalla nostra parte. Trovatevi la strada per vostro conto". E Giorgio e gli altri suoi giovani amici antifascisti la trovarono quella strada, scegliendo di aderire al Partito Comunista.

Figlio di un ministro liberale che morirà a seguito delle violenze subite nel corso di un´aggressione fascista e di una intellettuale lituana appassionata di teosofia che "ogni tanto" racconta il figlio "spariva dalla circolazione per essere ricoverata in qualche casa di cura per disturbi nervosi" Giorgio Amendola, nato il 21 novembre del 1907, ebbe un´adolescenza ricca di letture, incontri intellettuali, vacanze, gare sportive, brevi incursioni nella vita politica del tempo (a sedici anni ascoltò, dalla tribuna delle famiglie di Montecitorio, l´ultimo discorso di Matteotti). Poi, dopo la vittoria del fascismo, l´aggressione e la morte del padre, tornerà, ospite di uno zio, a Napoli per frequentare l´Università. E qui entrerà in contatto con alcuni giovani antifascisti, tra cui Emilio Sereni e Pietro Grifone, a loro volta già collegati con gruppi che a Roma a Torino a Firenze a Milano si andavano impegnando in qualche attività clandestina. E poiché Giorgio, nel 1928, dovrà recarsi in Francia per organizzare la traslazione della salma del padre dalla tomba che provvisoriamente la ospitava in quella definitiva, verrà affidato proprio a lui il compito di stabilire, a Parigi, un contatto con qualche antifascista in esilio. L´incontro ci fu, e fu disastroso. Claudio Treves, un vecchio e onesto socialista, gli disse, con le lacrime agli occhi: "Non guardate a noi, non contate su di noi. Siamo dei vinti, dei falliti. Non cercate aiuto dalla nostra parte. Trovatevi la strada per vostro conto". E Giorgio e gli altri suoi giovani amici antifascisti la trovarono quella strada, scegliendo di aderire al Partito Comunista.

![]() 25 novembre 2007

25 novembre 2007