La settimana in rete

a cura di Franco Isman - 4 novembre 2007

Io, sul Don sergente nella neve

Mario Rigoni Stern su La Stampa del 30 ottobre

|

| Ritirata di Russia 26 gennaio 1943 - reparti combattenti e sbandati fra Nikytowka e Nikolayewka dall'archivio di G.B.Stucchi capitano del 5° Alpini |

Questa sera sul «La 7» si vedrà Il sergente con Marco Paolini. Mi viene da pensare a quel tempo quando, 65 anni fa, il Corpo d'Armata Alpino era in linea sul Don da Karabut a Nord al Novo Kalitwa a Sud. Lassù all'estrema sinistra c'era il battaglione Verona del 6° alpini, laggiù a Sud il battaglione Saluzzo del 2° alpini. Dalla Liguria al Friuli, agli Appennini erano presenti tutte le popolazioni delle nostre montagne. Dovevamo essere impiegati nel Caucaso e a quello scopo eravamo stati preparati. Ma le cose andarono diversamente a causa di Stalingrado e dopo una prova nella steppa il 1° settembre 1943, noi alpini avemmo segnato il nostro destino. Quando eravamo partiti dall'Italia ci avevano detto che la guerra sarebbe finita presto con la nostra vittoria. Sarebbe dovuta finire ancora in quell'estate, invece, quella che fermò le truppe dell'Asse ed ebbe inizio la nemesi del Terzo Reich e anche quella del fascismo. Sembra molto lontano quel tempo e siamo rimasti in pochi a testimoniare.

I ragazzi che quarant'anni fa leggevano Il sergente nella neve mi mandavano disegni che assomigliavano un poco alla storia: gli alpini avevano il cappello con la penna (anche se in Russia avevamo il passamontagna sotto l'elmetto o una coperta sulla testa) e c'erano i muli, le slitte, il paesaggio piatto; dagli ultimi disegni che ho ricevuti ci sono uomini con caschi che emettono raggi e armi mirabolanti. Nessun paesaggio. Forse ci credono combattenti extraterrestri?

Questa sera alla tv gli italiani di oggi vedranno, comodamente seduti nelle loro case calde, un episodio di quel lontano inverno. Qualcuno penserà a un parente; un nonno, uno zio, un padre abbandonato nella neve, o finito in un gulag in Siberia o nell'Uzbekistan. Per me che sono stanco e vecchio è solo rinnovare dolore per carissimi amici che non sono riusciti a seguirmi perché fermati da una pallottola o da una notte di tormenta - ma quale notte poteva essere stata? - che chiudeva i polmoni e congelava il corpo. Marco Paolini, con la sua arte, ci riporterà quel tempo e quelle notti. Certi momenti riuscirà non a rievocare ma a ricostruire vivi volti a me carissimi e mai dimenticati. Alla fine di quella battaglia mancarono all'appello 84.830 italiani, 10.030 tornarono dalla prigionia. In 74.800 morirono in quelle steppe. Ricordate che questo è stato.

Se il cacciatore di aquiloni ritorna in Afghanistan

Khaled Hosseini su la Repubblica

|

Il popolo afgano è resistente e coraggioso, ma vive nell´inguaribile e incessante paura di essere abbandonato. Rievoca a tal proposito gli anni successivi alla guerra con l´Unione Sovietica e per la guerra civile, il caos e l´estremismo religioso che ne sono derivati biasima, quanto meno in parte, la mancanza di impegno della comunità internazionale. Adesso, ancora una volta, gli afgani paventano l´oblio. Si chiedono quali conseguenze potrebbero derivarne loro questa volta.

Sono quasi cinque milioni gli afgani che dal 2002 a oggi sono ritornati nel loro Paese dal Pakistan e dall´Iran, gli stati confinanti. Il mese scorso mi sono recato in Afghanistan con l´Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati a far visita ad alcune delle persone rientrate in patria. Nel centro di Kabul, presso l´ente nel quale devono registrarsi, ho incontrato alcune famiglie che soltanto il giorno prima avevano fatto il massacrante viaggio che dal Pakistan li ha riportati a casa.

L´autore del "Cacciatore di aquiloni" e "Mille splendidi soli" è rientrato in patria come inviato dalle Nazioni Unite. Ecco quello che ha trovato "Sono quasi cinque milioni gli afgani tornati dal 2002 ad oggi. Ma vivono nella fame nel freddo e nella miseria" "Ho visto Karzai. Il governo è sopraffatto dai bisogni della popolazione. Ci vuole un impegno internazionale"

Ho parlato con altri di loro appena scesi dai camion colorati a tinte vivaci, sovraccarichi di donne, bambini, travi di legno e montagne di bagagli. Li ho visti stanchi e spossati per il viaggio, ma di buon umore, ottimisti e fiduciosi. Sorridendo, un uomo mi ha spiegato: «Siamo felici di essere tornati a casa. Per venti anni abbiamo contribuito all´economia pachistana. Adesso è arrivato il momento di sostenere l´economia del nostro Paese. Siamo felici».

Mi sono chiesto: «Quanto tempo durerà la loro felicità?». Qualche giorno prima avevo incontrato il capo di Jeloghir, un piccolo villaggio uzbeko la cui popolazione è rientrata dall´Iran cinque anni fa. Anche loro erano tornati in Afghanistan animati da belle speranze, pieni di ottimismo per le promesse di opportunità, ma lo sfiduciato capovillaggio, padre di cinque figli, mi aveva in realtà riferito che i bambini di Jeloghir non possono studiare perché la scuola più vicina dista due ore di cammino a piedi, che la gente vive di solo pane e beve l´acqua prelevata da un fiumiciattolo fangoso, che quando i bambini si ammalano di diarrea devono percorrere a dorso d´asino un tragitto di più ore prima di raggiungere l´ambulatorio più vicino. Mi aveva anche rivelato di sentire un´enorme nostalgia per le comodità e le opportunità della vita trascorsa in Iran. Con un gesto stanco della mano mi aveva infine congedato mormorando a fior di labbra: «Qui nessuno pensa più a noi».

…

La situazione non potrà che peggiorare. Il Pakistan sta chiudendo i suoi campi profughi ed è risoluto a far sì che i due milioni di afgani che ancora vivono nel suo territorio siano rimpatriati entro il 2009. Il governo iraniano, che si è accollato gli immigrati afgani clandestini, sta mettendo a punto provvedimenti sempre più rigidi e aggressivi per rispedire a casa un milione di afgani che vivono in Iran. Quest´anno Teheran ha espulso finora oltre 200.000 afgani clandestini non registrati. Nessuna delle fonti con le quali ho parlato a Kabul ritiene che l´Afghanistan sia veramente in grado di accogliere come si deve questi ulteriori rimpatriati.

…

Non faccio fatica a immaginare che per provvedere alle necessità delle loro famiglie alcuni degli abitanti dei villaggi che ho incontrato possano tornare a coltivare il papavero da oppio. Sussiste inoltre il fantasma della delusione e dell´amarezza nei confronti del governo afgano e, per estensione, delle promesse dell´Occidente, per non parlare dei Talebani, in attesa, in disparte, impazienti di accogliere a braccia aperte tra le fila dei ribelli i più disillusi.

Mentre l´attenzione della comunità internazionale continua a essere puntata sull´Iraq, ho osservato con sgomento e costernazione in che modo il mio Paese continui a recedere dall´attenzione dei media. I rimpatriati che ho incontrato nell´Afghanistan settentrionale languono nell´oscurità e nell´oblio, ma così non deve essere per il loro Paese: uno Stato fallito sarebbe una catastrofe, sia per l´Afghanistan sia per l´Occidente.

L´Afghanistan sta vivendo un periodo molto critico, assillato come è da una crescente insicurezza, da un´indomita ribellione nel sud, da un´allarmante aumento della produzione di stupefacenti. Mi auguro vivamente che in questo periodo così critico la volontà internazionale non venga meno. Adesso più che mai la comunità globale deve veramente impegnarsi a lungo termine per assicurare un futuro alle prossime generazioni. Il mondo non deve dimenticare gli afgani un´altra volta.

(Ripubblicato da "The Wall Street Journal" © 2007

Dow Jones & Company

Tutti i diritti riservati

Traduzione di Anna Bissanti)

Mao e le Guardie Rosse, la memoria proibita

Un romanzo rompe il tabù sul passato. E sulle atrocità di allora

Fabio Cavalera sul Corriere della Sera

|

PECHINO — La Cina non è capace di regolare i conti col passato. È una nazione che guarda al futuro, rapita dal miraggio del benessere, ma che si fa assalire dalla paura di rileggere la pagine più problematiche della sua storia recente.

Un atteggiamento mentale diffuso: non confinato nella autoritaria élite politica che la governa, piuttosto un sentimento condiviso nella società, parte caratterizzante dell'essere cinese oggi, del cittadino cinese che si apre al mondo ma non si apre a se stesso perché preferisce curare in silenzio le ferite, tenere il dolore nascosto e spenta la memoria del secolo. Non è la rassegnazione che ha placato le emozioni e nemmeno l'accettazione degli eventi che ha domato la ragione. È che l'uomo non si ferma a riflettere, semmai cammina lungo il sentiero di una trasformazione lenta. Allora: perché pensare a ciò che è avvenuto ieri se io vivo per il domani e già nel domani? È l'etica di un popolo che — per usare le parole del sinologo francese François Jullien — potremmo definire «un altrove del pensiero». Quando la Cina volge lo sguardo agli anni della guerra civile e della ascesa al potere di Mao, al lungo dominio esercitato dall'Imperatore rosso e ai capitoli fondamentali che hanno segnato la sua dinastia — sia che ciò avvenga con i toni propagandistici di un'ideologia che ha perso la forza della sorpresa e della innovazione e che si è rivelata giustificazione dell'opprimere, sia che ciò avvenga con fredda e veloce rivisitazione alla quale i circoli accademici sono talvolta costretti — si coglie il fastidio di un esercizio che non è considerato espressione di cultura ma rottura del regolare corso della natura: è la stabilità che viene violentata, è la continuità di una grande civiltà messa in discussione, è l'armonia suprema del cielo spezzata. Del tragico Balzo in Avanti, la conversione dall'agricoltura alla industrializzazione pesante che fra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60 portò alla carestia e costò milioni di morti per fame, della sanguinosa rivoluzione culturale scatenata da Mao per sbarazzarsi di chi, fra i suoi compagni di lotta, aveva compreso quale piega stavano assumendo le visioni del Presidente, ne parliamo o discutiamo più noi in Occidente, che in cinesi in patria. I quali, specie i giovani, sanno poco o nulla della storia, vittime della rimozione, testimoni del presente e protagonisti del futuro mai, però, eredi del passato.

Che è un'ombra lontana.

La rivoluzione culturale è stata un insieme tumultuoso di drammi, che ha coinvolto milioni di persone: dove sono finite queste persone?

Hanno pagato, giustamente, i quattro fanatici della Banda di Shanghai con la collerica Jiang Qing a capeggiarla, ma le guardie rosse che avevano terrorizzato la Cina, che l'avevano spogliata delle sue residue forze e risorse, che avevano distrutto il patrimonio rimasto della sua arte e della sua cultura, sono sparite, inghiottite nel nulla, riassorbite dal sistema. Tutti hanno voluto dimenticare. La Rivoluzione Culturale resta sullo sfondo, qualcosa da non evocare. Perché se lo si facesse occorrerebbe ripensare la figura di Mao, trattarlo per ciò che è stato, un despota, dopo che aveva saputo mobilitare l'orgoglio di una nazione ritrovata.

Si capisce lo scandalo che crea un intellettuale quando si appropria delle sue libertà per affrontare un capitolo così delicato quale è la revisione del maoismo. Wang Gang è uno scrittore che in Cina, con il libro dal titolo «English» (ora in distribuzione in Italia per Neri Pozza, lo sarà anche per Penguin in Inghilterra, poi in Francia e Germania), storia del rapporto fra un adolescente e un professore d'inglese che avvicina gli scolari alla cultura "nemica" dell'Occidente e del capitalismo, ha sollevato un bel caso. L'ambiente è la provincia dell'Ovest, lo Xinjiang, e il tempo della trama è proprio quello della rivoluzione culturale quando insegnare la lingua straniera era un attività sovversiva. Un romanzo molto bello che raccoglie il peso di un'epoca e delle follie che l'hanno sconvolta.

…

I Tutor riducono infrazioni e incidenti

Maurizio Caprino su Il Sole 24 Ore

Pochi casi lievi, tanti "medi" e un bel po' di gravi. Si compongono così le 115.706 infrazioni rilevate sulle autovetture dal Tutor, il sistema che rileva la velocità anche media, fino al 30 settembre scorso, praticamente a un anno dall'entrata in funzione dei controlli su tratti molto estesi. Ben 100.082 verbali riguardano eccessi di velocità compresi tra gli 11 e i 40 chilometri orari, 12.617 quelli ancora superiori. Un dato allarmante, se pensiamo che questi ultimi si riferiscono a gente che circa per 20 chilometri (tanto è lungo in media ciascun tratto su cui viene calcolata la media) non scende sotto i 180-190 di tachimetro: la velocità oltre la quale scattano le sanzioni previste per i casi gravi è 170, cui però vanno aggiunti la tolleranza legale del 5% (si arriva così a 178) e lo scarto tachimetrico.

Ma in generale il numero di infrazioni sta diminuendo, man mano che aumenta la consapevolezza dei controlli: si è scesi dai 5,2 verbali per ogni ora di funzionamento del sistema registrati fino al 17 aprile scorso ai 4,04 dell'aggiornamento al 30 settembre.

…

Ad oggi, Il Tutor funziona su 1.120 chilometri di carreggiate. Tra questi, i controlli sono estesi a tratti lunghi (ma sudidvisi sempre in sezioni di una ventina di chilometri, per evitare che qualcuno possa sfuggire imboccando un'uscita intermedia o fermandosi in un'area di servizio) sulla Roma-Napoli (185 km in direzione sud e 190 in direzione nord), sulla parte centro-meridionale dell'Adriatica (tra Pescara Ovest e Cerignola Est, per un totale di 384 km sommando entrambe le direzioni) e la Roma-L'Aquila-Pescara (circa 230 km). Sull'A4 (tra Brescia e Milano), la A26 (nel tratto ligure), A13 e nella parte romagnola dell'A14, invece, il Tutor è sinora limitato a poche decine di chilometri. Nei prossimi mesi, sarà estesa la copertura sull'A4 e sull'Adriatica (si arriverà fino a Taranto). Inoltre, cominceranno a essere messe sotto controllo la Milano-Bologna e la Serravalle-Genova (ma solo a tratti). Per fine 2008, Autostrade per l'Italia prevede di attivare il sistema - che è gestito totalmente dalla Polizia stradale - su oltre 1.700 chilometri della rete che le fa capo (lunga 6.816).

Le mappe degli autovelox

su Il Sole 24 Ore

|

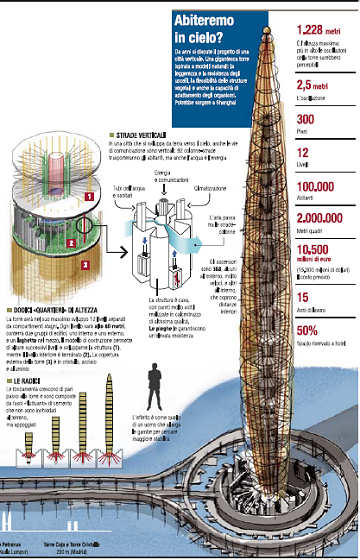

A Shanghai la Torre Bionica: 100 mila inquilini

Progetto di due architetti spagnoli: una «città verticale» di 300 piani, alta quattro Tour Eiffel. Fondamenta come radici e struttura ispirata allo scheletro di un volatile.

Elisabetta Rosaspina sul Corriere della Sera

|

Forse l'incarico, e il relativo finanziamento di 15 mila milioni di dollari, non arriveranno mai, nello studio di architettura sul Paseo della Castellana, a Madrid.

Forse resterà soltanto un sogno, una vertiginosa utopia utile a sbalordire i visitatori delle due esposizioni di urbanistica futuribile, in programma in Cina nei primi sei mesi del 2008. O, invece, ci sarà davvero, meno di un quarto di secolo dopo il crollo delle Torri Gemelle, chi firmerà il rogito per il suo attico fra le stelle. Per adesso è un disegno, accompagnato da schede tecniche, studi di fattibilità e considerazioni a sfondo ecologico: «L'architettura bionica si fonda su un concetto semplice — spiegano i due progettisti spagnoli —: la Natura lo ha già fatto prima e lo ha fatto meglio».

Dunque, se mai verrà al mondo e al cielo, la Torre Bionica avrà uno scheletro mutuato dalle ossa degli uccelli, leggere e resistenti, la flessibilità degli alberi, le fondamenta simili a radici. E, soprattutto, le capacità di adattamento tipiche degli organismi viventi. Non temerà bufere né terremoti, colpi di sole o colpi di fulmine. Degli attentati aerei, evidentemente, avrà smesso di preoccuparsi nel momento in cui sarà stato deciso il suo concepimento.

E comunque, ora che è poco più di una suggestiva elaborazione al computer, la Torre Bionica ha l'aspetto di un'arma difensiva: un missile sulla sua rampa di lancio. Un missile alto quanto dieci Pirelloni impilati uno sull'altro, quattro Tour Eiffel, e poco meno di tre Taipei 101, attualmente il grattacielo abitabile più alto al mondo, con i suoi 508 metri di pareti verticali, poeticamente modellate a canna di bambù, a Taiwan.

…

«Nessun edificio può sostituire una città», assicura uno dei massimi urbanisti spagnoli, José Maria Ezquiaga. Sostenuto dall'architetto Rafael Moneo, che ha appena completato l'ampliamento del Museo del Prado: «Lo sviluppo in orizzontale consuma certamente più terreno, ma è sempre meglio vivere attaccati al suolo». I due architetti bio-visionari non si arrendono: Shanghai ha 15 milioni di residenti fissi e altrettanti di passaggio ogni anno. I due milioni di metri quadri della Torre Bionica, metà dei quali a uso alberghiero, farebbero proprio comodo. Prima o poi arriverà quella benedetta telefonata intercontinentale.

![]() 4 novembre 2007

4 novembre 2007